10月4日(土)、本校の入学試験が行われました。

「私は、人を助けるために看護師になりたいです」と、目を輝かせながら語ってくれた受験生がいました。その言葉に、私はあらためて「志(こころざし)」の尊さを感じました。

皆さんは、司馬遼太郎の『洪庵のたいまつ』を知っていますか。かつて小学校の国語の教科書にも載っていた物語です。冒頭にこう書かれています。

「世のためにつくした人の一生ほど、美しいものはない」

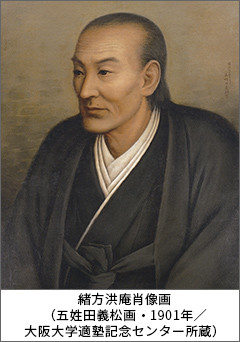

洪庵とは、江戸時代の末に生きた医師・緒方洪庵(1810–1863)のことです。

「かれは、名を求めず、利を求めなかった。あふれるほどの実力がありながら、他人のために生き続けた」人であると語られています。

洪庵は長崎で蘭学を学んだのち、1838年に大阪で「適塾(てきじゅく)」という私塾を開きました。日本各地から「学びたい」という若者たちが集まり、20年間で636人が門下生となったと記録に残っています。その中には、のちに『学問のすゝめ』を著した福沢諭吉もいました。

『福翁自伝』の中で福沢はこう振り返っています。

「勉強ということについては、これ以上はないほどに勉強した」

塾生の勉強場所は、わずか畳一枚。毎月席替えがあり、成績上位の者から良い場所を得ます。通路側では夜中に踏まれ、壁際では昼でも灯りをともして本を読む。皆、良い席を得ようと懸命に学びました。唯一の蘭和辞書「ヅーフ」を頼りに、医書を読み解き、互いに議論を重ねました。辞書のある部屋は「ヅーフ部屋」と呼ばれ、夜通し灯火が絶えることはなかったといいます。

洪庵自身は体が弱く、しばしば病を抱えながらも、往診に出かけることを惜しみませんでした。穏やかで誠実な人柄、そして患者や弟子に向けた深い思いやり。学問を追い求めながらも、人の痛みに寄り添うことを決して忘れなかったのです。

洪庵が生きたのは、今からわずか200年前。その時代、国の未来を思い、医学を通じて世の中をよくしようとする若者たちが、狭い塾の一室に集まり、切磋琢磨していました。彼らの灯した小さな灯火は、やがて明治の近代医学の礎となり、日本の医療を照らすたいまつとなりました。

看護の道を志す皆さんにも、そのたいまつを受け継いでほしいと思います。

人のために学び、人のために尽くすこと。それはいつの時代も、美しく尊いことです。洪庵がともしたたいまつの光は、今も私たちの胸の中で、静かに、確かに燃え続けています。